Как и обещала, предлагаю вашему вниманию свои путевые заметки, о которых я писала

тут.

В качестве предисловия.

Случайно, на ноже карманном

Найди пылинку дальних стран,

И мир опять предстанет странным,

Закутанным в цветной туман.

В качестве предисловия.

Это не совсем заметки путешественника. Это попытка хотя немного разобраться в себе, как если бы можно было взглянуть на биографию другого человека его собственными глазами. Поэтому наряду с географическими описаниями тут много моих собственных рассуждений именно с той позиции, на которой я стояла, еще будучи студенткой географического факультета.

В «Маленьком принце» Экзюпери есть эпизод, где Маленький принц попадает на планету с географом. Тот записывает всякую статистическую информацию о реках, горах, городах и задает принцу вопросы «каков объем твоей планеты», «какой высоты на ней горы» и т. д., но когда принц начинает задавать ему собственные вопросы, он отвечает: «Я географ, а не путешественник». Может, какая-то доля истины в этом есть, в конце концов, даже Генрих Мореплаватель в XII веке не совершал каких-то особенных путешествий, спокойно обрабатывая привезенную другими информацию у себя дома. Что не помешало ему прослыть великим географом и внести существенный вклад в науку. Но во мне, наверное, живет неисправимый романтик, поэтому я внутри себя не очень верю в географию, существующую только в стенах кабинета. Не верю в географа, не соприкоснувшегося с реальностью, не узнавшего истинных размеров предмета своего изучения – земного шара. Но это, как принято говорить, имхастое имхо и исключительно мои романтические воззрения на науку.Первая часть «Заметок» - о путешествии на север, в горы Хибины в Мурманской области.

Ну, а эта глава - немного вступительная. Поезда хороши тем, что в них есть время подумать и осмыслить тот факт, что ты вообще куда-то едешь

I.

Ленинградский вокзал. Поезд Москва-Мурманск уже готов к отправлению. На перроне душные июльские сумерки, вагоны пахнут старым железом и терпкой пылью странствий, собранной на годами накатанном пути, который нам, студентам второго курса кафедры картографии и геоинформатики, предстоит пройти впервые. До Мурманска мы не доедем, наша цель – Хибины, горы на Кольском полуострове, город Апатиты. Родители нервничают, мы волнуемся, но времени на сантименты не так уж много – погружены набитые до отказа рюкзаки, сказаны предупреждения и напутствия, и все. Поезд привычно тронулся, мягко, незаметно, так, как он отправлялся тысячу раз до нас, и вот, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее понеслись за закопченным окном исписанные железные заборы, паутина сходящихся и расходящихся железнодорожных путей, унылые бока промышленных зданий, словом, обычная картина. Остается только ждать, когда этот ультраурбанистический пейзаж сменится более приятным – сельско-подмосковным, и дальше, северным, никогда не виденным ранее. Полярным краем, где летом солнце не заходит и так и висит всю ночь над горизонтом – холодное, белое, словно отшлифованное пронизывающим ветром и тягучими низкими облаками. Но об этом мы еще ничего не знаем.

читать дальшеВ целом двадцать человек студентов ведут себя хорошо, и из испуганных взглядов одиночных пассажиров, наконец, исчезает напряжение. Кто-то читает Макса Фрая и слушает «Сплин», кто-то спит, кто-то праздно валяется и плюет в потолок или в верхнюю полку, а я пишу в зеленой ученической тетрадке свои путевые заметки. Пишу, пытаясь разглядеть в потемках собственные прыгающие от тряски строчки. Некстати вспоминаются слова, сказанные перед отъездом лучшей подругой: «Я так привыкла, что ты где-то рядом. Как же я буду без тебя?» А**, подруга из детства, почти сестра. Возможно, ментальная связь, с детства существовавшая между нами, подсказала ей то, что до конца не осознавала я сама – этот перестук колес несет меня далеко, очень далеко, и дело не только в расстоянии. Он несет в неизвестность, к тому, что раньше было только надписью на карте, а в воображении существовало где-то за пределами собственного уютного мирка, почти на краю вселенной. Да оно и есть – на краю вселенной. Если бы я не была географом, то точно поверила бы в трех китов, держащих плоскую чашу мира. В русском Заполярье как нигде сильно ощущение края земли.

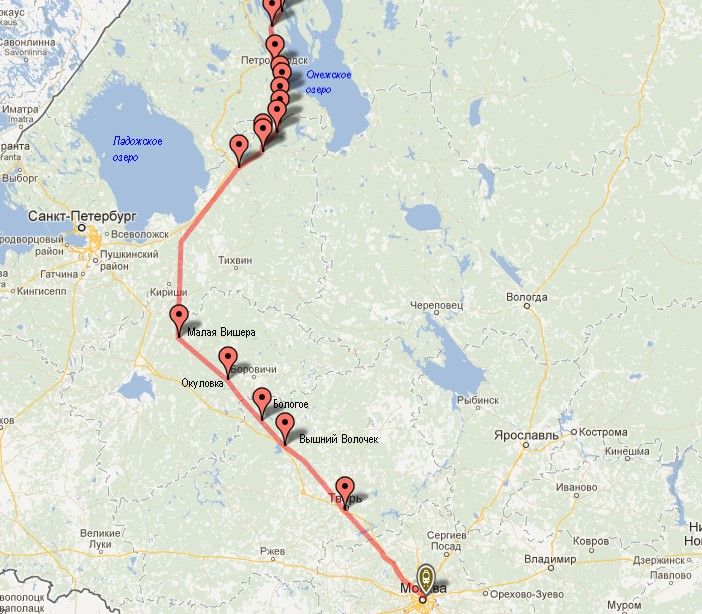

Впрочем, не буду забегать вперед. Пока мы лишь подбираемся к Твери. Я бы очень хотела выйти на перрон и посмотреть хотя бы на здание станционного вокзала этого славного города, но в 4 часа утра, скорее всего, буду спать, слушая ритмичную колыбельную поезда и сквозь сон ловя редкие огни в окне. Волоколамск, Тверь, Санкт-Петербург, Лодейное поле, Апатиты, Кировск… знала ли я тогда, что с каждым из этих городов, спаянных северной артерией железной дороги, свяжут чувства, которые не измеряются дальностью расстояний? Разумеется, я не могла знать тогда, что русский север станет для меня родным, близким, горячо и трепетно любимым. Тем, о ком не устаешь рассказывать и в сотый раз.

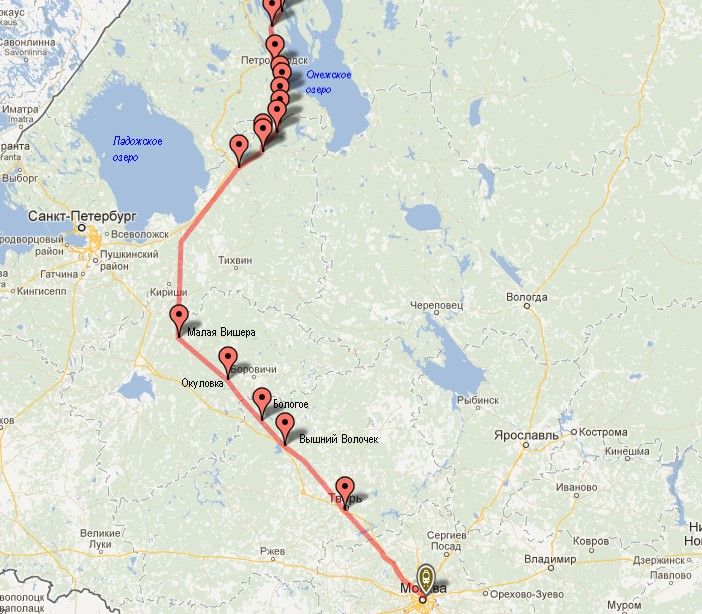

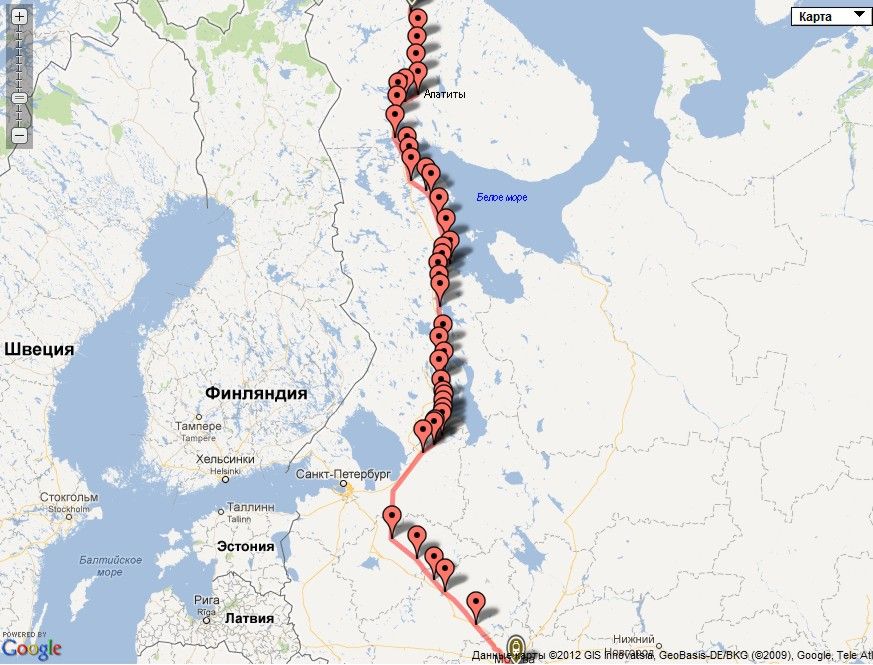

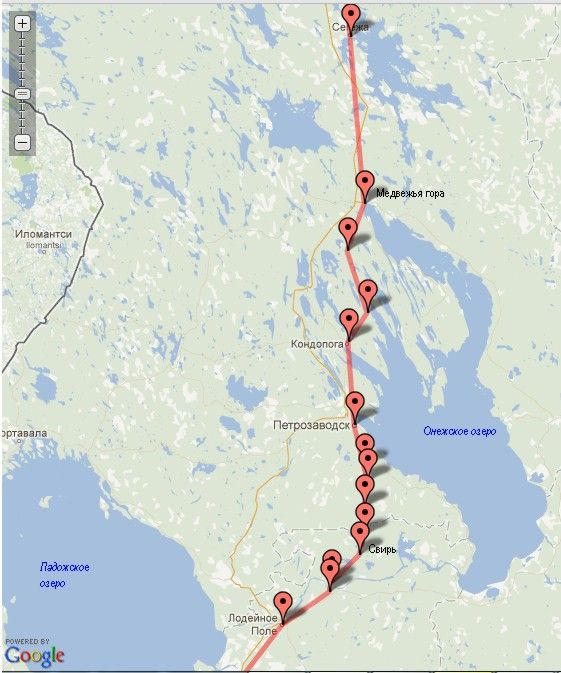

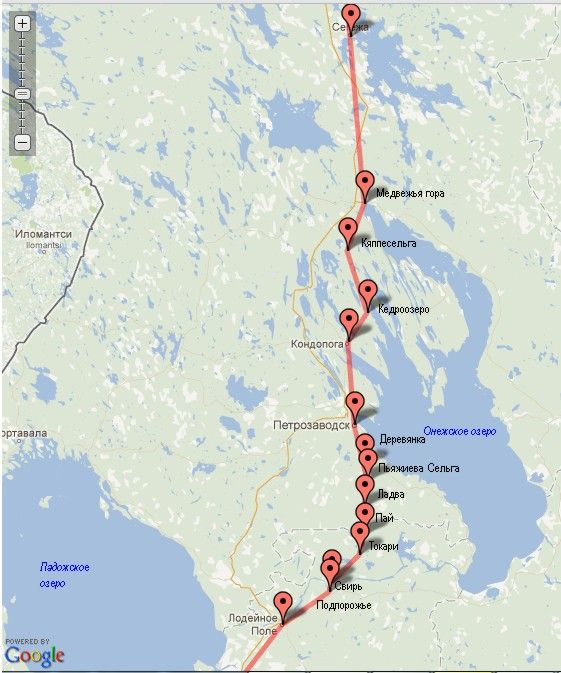

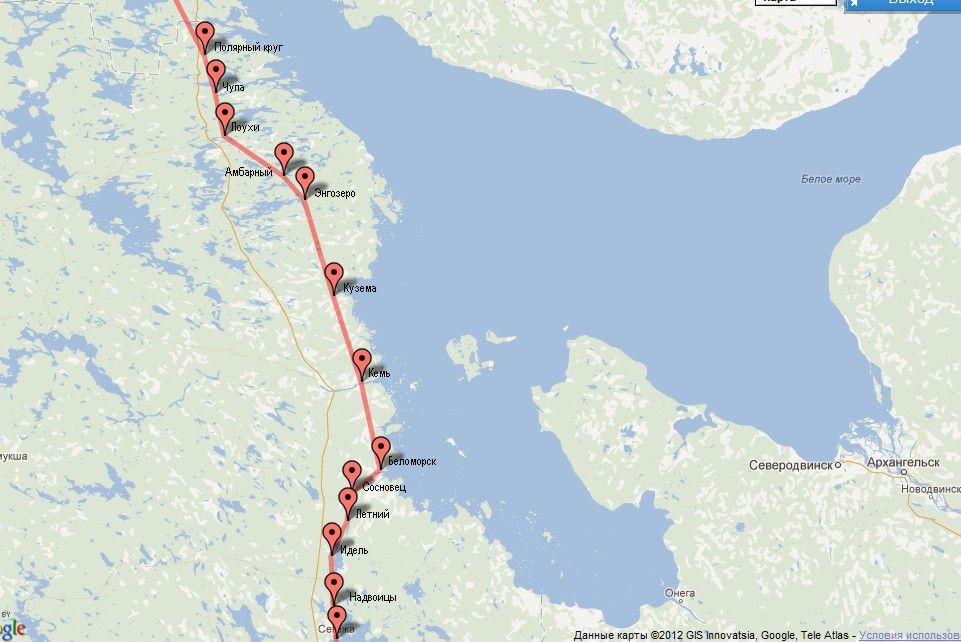

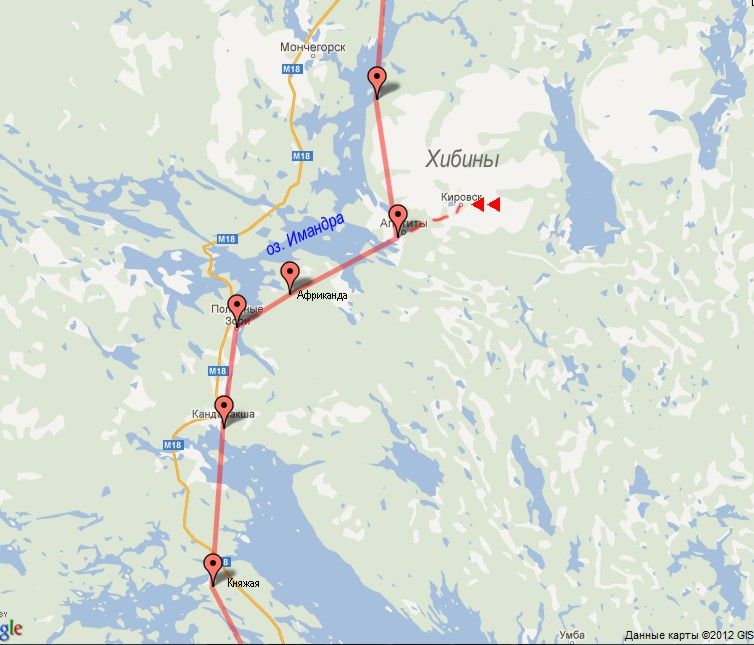

Ехать два дня. 1780 км пути почти строго меридионально на север. Но для географа (а тем более для картографа) все расстояния относительны, поэтому с отсутствующим видом смотрю на схему движения поезда, наклеенную на стену. Вышний Волочек, Лодейное поле, Свирь, Петрозаводск, Надвоицы, Беломорск, Кемь, Полярный Круг. Наверное, так всегда и происходит со студентами геофаков: ты знаешь очень много рек, озер, городов, ты знаешь, какой вид промышленности в них преобладает и какие пути сообщения их связывают, сколько тысяч человек в них живет и едва ли не их координаты. Ты можешь рассказать о них все – и в тоже время ничего. И только в соприкосновении они оживают.

И тогда рождаются эти «издержки профессии» - некая движущая сила, которая заставляет тебя поглощать все новые и новые пространства земного шара, неважно, будь то крошечный провинциальный городок со скромной историей или столица древнего государства.

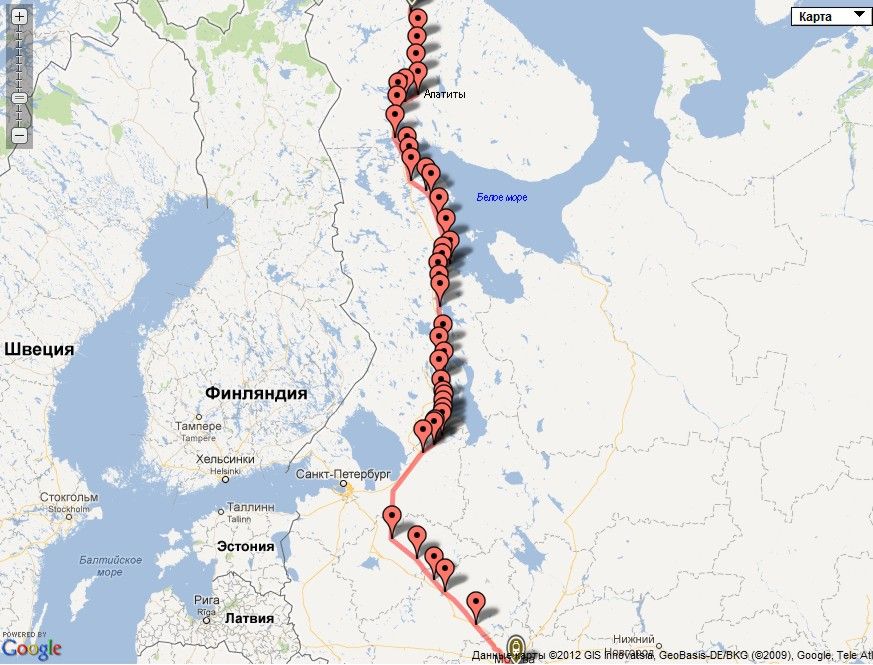

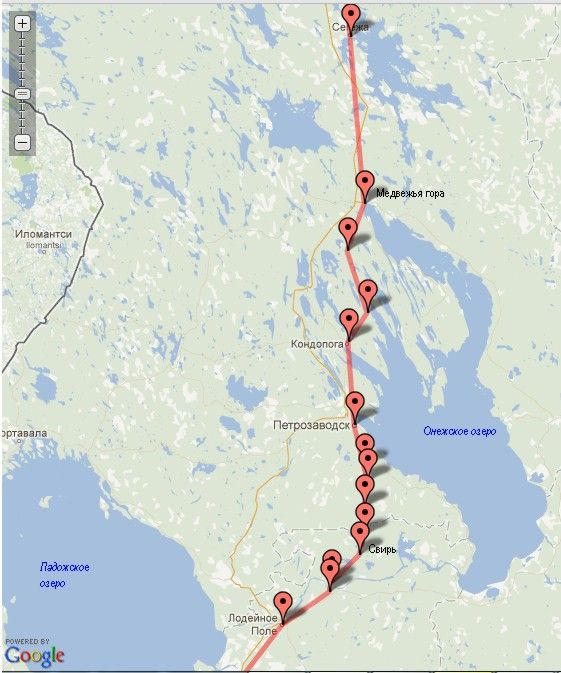

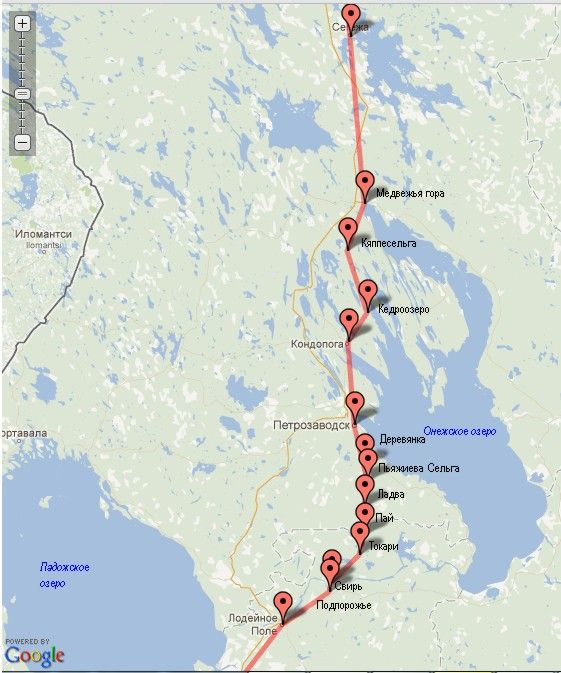

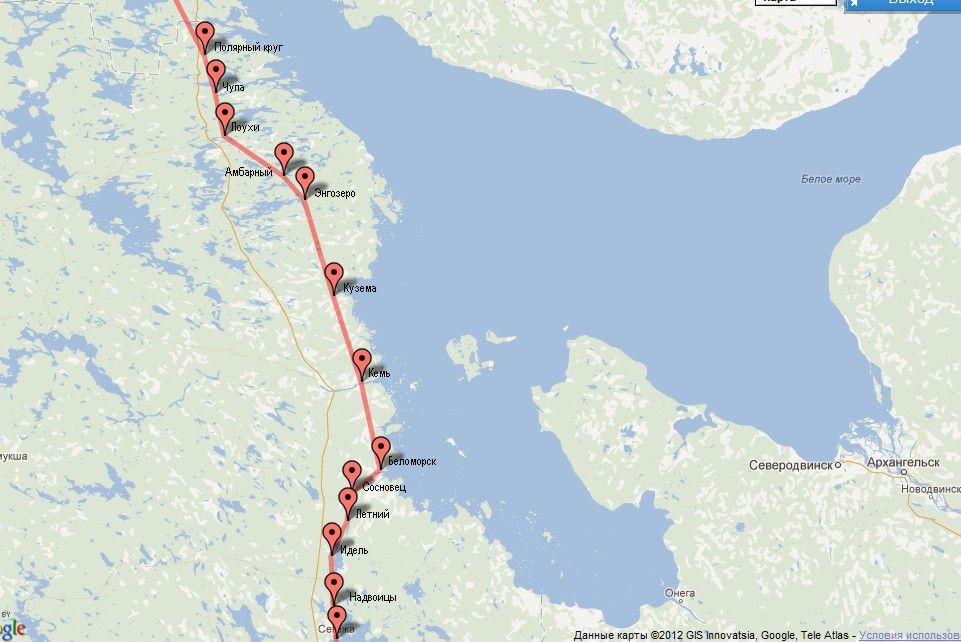

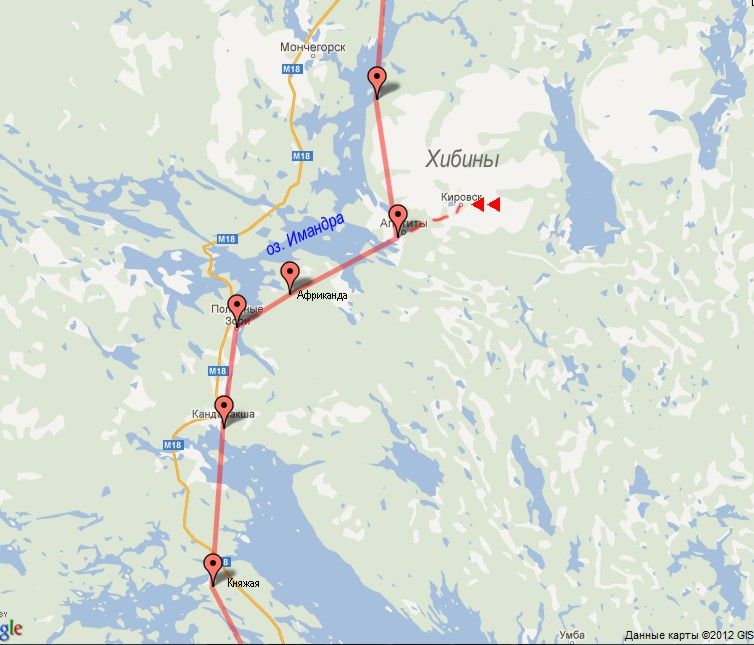

Немного карт - ну куда я без них?

Здесь

можно посмотреть, как мы едем - вид в целом и поподробней. А если пройтись по этой ссылке, можно посмотреть в интерактивной режиме, кому как удобней.

можно посмотреть, как мы едем - вид в целом и поподробней. А если пройтись по этой ссылке, можно посмотреть в интерактивной режиме, кому как удобней.

На следующее утро картина меняется – вокруг тайга, хоть и нестрашная летним июльским днем, но все равно пугающая привыкших к приветливым подмосковным лесам. В Лодейном поле выходим за местным лакомством – пирожками с лесными ягодами: морошкой, клюквой, черникой, брусникой. Как хоббит, я до сих пор с тоской вспоминаю те пирожки. У студента и без того аппетит обычно внушает уважение, но в тот раз я пожалела, что купила всего четыре штуки. Дорогой друг Гоша, уступивший мне буржуйскую верхнюю полку, делится своими, более солидными, запасами. Чувствую к нему прилив острой нежности )))

)))

В Свири Гоша ведет меня смотреть, как меняются локомотивы у нашего состава – электровоз заменяется тепловозом, электрическая тяга – дизельной. Дальше на север электрифицированных дорог нет. Смотрю, как непривычно и голо выглядят уходящие за горизонт две блестящие полоски путей без нависающей над ними путаницы проводов.

Гоша попутно что-то объясняет. Он знает ужасно много – про поезда, про дороги, про людей, за день-два тесно входящих в твою жизнь в качестве попутчиков, а потом так же незаметно и навсегда исчезающих из нее. Ему, изъездившему пол-Восточной Сибири, откуда он родом, не раз проделавшему путь от Байкальска до Москвы, нынешнее путешествие, наверное, кажется чем-то естественным, а конечная цель – простой и ясной. Пытаюсь представить себе такую жизнь, только я сама в нее никак не вписываюсь.

По дороге знакомимся с мужчиной, едущим домой, в Мурманск. Человек как человек, и чего мне так хотелось услышать от него что-то особенное?

Петрозаводск. Крупный промышленный город, столица Карелии, последний большой форпост на пути к северу. В Петрозаводске мы – я, моя подруга Катя и еще трое балбесов – совершаем первую (но далеко не последнюю) изумительную глупость. Стоянка 35 минут, можно выйти в город прогуляться в окрестностях станции, тем более, что аккурат за путями виднеется чудесная городская площадь. Идем знакомиться с городом.

Успеваем купить карту города (непонятно зачем - разве что на случай, если поезд вдруг помашет нам хвостом), посмотреть какой-то фонтан и потоптаться на площади. Наверное, город и красив, и разнообразен при более детальном знакомстве, но у меня осталось только впечатление скудной северной зелени и ощущение еще не изжитого советского прошлого. Но вот незадача: когда решаем проверить, не время ли возвращаться, оказывается, что никто, собственно, не засек – а во сколько же мы вышли из поезда?

Разумеется, всем сразу показалось, что мы здесь уже очень долго, что буроватого мурманского поезда, стоящего где-то там между десятком других, уже нет, в карманах ни документов, ни денег, и сразу в мозгу всплывает классическое понятие «отстать от поезда». Бежим по подземному переходу, сразу ставшему жутко длинным, натыкаемся на людей, на ходу слушаем обрывки фраз в громкоговорителе… успели. Конечно, успели, иначе я бы не писала сейчас эти главы

Едем вдоль Беломорско-Балтийского канала, связывающего Балтику с бассейном всего Северного Ледовитого океана. Момент истины для географа.

Все дальше на север. Вот уже и солнце никак не зайдет, хотя на часах без малого двенадцать. Я как губка вбираю в себя этот новый, совершенно непостижимый карельский пейзаж: повсюду валуны, озера, бесконечные протоки, так что непонятно уже, откуда и куда течет вода, и сосны, сосны… Чистые, холодные, бестрепетные блюдца озер, окруженные высокими берегами с подступающими и спускающимися чуть не в воду теплыми красноватыми стволами сосен. Кажется, пути проложены прямо по озеру, потому что тут нельзя иначе, это не суша, это край, где безраздельно властвует вода. И справа, и слева озеро, поросшее по дну осоками, наверное, очень мелкое, потому что всюду торчат валуны. Калейдоскоп озер на время сменяется пушицевыми болотами с чахлыми сосенками. И снова вода, сквозь которую проносится, не затрагивая ее задумчивой тоски, симфония несмазанных частей. И впервые накатывает тягучая грусть, так знакомая начинающему путешественнику, настойчивое, отчетливое желание спрыгнуть с поезда и бежать обратно, где нет этого чужого, непонятного пейзажа, где родные лица и теплые руки. «…Как же я буду без тебя?» Нет, это я – как я буду – так далеко?

Перед сном обсуждаем, что Белое море минуем ночью. Участок от поселка Белое море до Кандалакши мы будем проезжать по морю – уже шагнув в пределы Мурманской области. А там… маленькая точка на карте со странным именем Африканда, и дальше нас ждет север, тундра и незакатное солнце. Завтра.

)))

)))

-

-

28.06.2012 в 01:31Очень легко, живописно - и лично. Будто слышен твой голос, рассказывающий о путешествии. И стиль получается такой - хоббитский.

Но во мне, наверное, живет неисправимый романтик, поэтому я внутри себя не очень верю в географию, существующую только в стенах кабинета. Не верю в географа, не соприкоснувшегося с реальностью, не узнавшего истинных размеров предмета своего изучения – земного шара. Но это, как принято говорить, имхастое имхо и исключительно мои романтические воззрения на науку.

Я тоже не верю в такую географию. Мне гораздо больше нравится именно такая - романтическая, с переживаниями и живописным описанием собственных впечатлений.

И знаешь, Ясечка - буду очень ждать продолжения твоих воспоминаний. Большое спасибо за то, что поделилась.

-

-

28.06.2012 в 01:37что же ты со мной делаешь, коварная женщина?!

ты так об этом написала... что вот до слёз. Просто до слёз. Возможно, в этом ещё и сутки переживания из-за игры виноваты, но всё же.

Как же ты так это описала, что просто скребёт до мягкого и живого и берёт за душу. Потому что Север, Мурманская область - это родной мне край, потому что на поездах Мурманск-Москва-Мурманск прошло моё детство: весной - к бабушке, а осенью - обратно, потому что за морошку я готова отдать всё что угодно...

в общем, спасибо тебе. Мырк.

-

-

28.06.2012 в 03:05и лично. Будто слышен твой голос, рассказывающий о путешествии.

я пытаюсь передать, что я чувствовала тогда. И рада, что удалось передать мои ощущения.

Мне гораздо больше нравится именно такая - романтическая, с переживаниями и живописным описанием собственных впечатлений.

мне тоже

буду очень ждать продолжения твоих воспоминаний. Большое спасибо за то, что поделилась.

тебе спасибо за такой душевный отзыв

VardaElbereth, Татьяночка, ну... я даже не думала, что такое впечатление произведет

в любом случае, это хорошие ностальгические слезы

потому что за морошку я готова отдать всё что угодно...

оооо даааа! как я тебя понимаю) морошка - это ням!

в общем, спасибо тебе. Мырк

и тебе большой ответный мыр

-

-

28.06.2012 в 09:44-

-

28.06.2012 в 18:28Правда мы так далеко не уезжали, благо объект исследований был почти под боком.

а что вы исследовали?

-

-

28.06.2012 в 20:24Моя тема была - репродуктивная биология орхидных Предуралья. Я изучала Венерин башмачок настоящий, Венерин башмачок крапчатый и Кокушник рогатый))). Они растут у нас в области.

-

-

01.07.2012 в 03:10А вообще интересная тема. Мне это очень близко - изучать все на натуре, обычно столько для себя нового открываешь.

-

-

01.07.2012 в 12:40Кокушник довольно невзрачная северная орхидейка )))

картинк

-

-

02.07.2012 в 01:03а это не ночная ли фиалка?

-

-

02.07.2012 в 04:47-

-

02.07.2012 в 15:34-

-

03.07.2012 в 02:41SophietheValiant, читай, как удобнее) там и вправду немало

вступление и начало путешествия хорошо прописаны, такое чувство, будто я там тоже рядом с тобой нахожусь

спасибо

-

-

03.07.2012 в 13:13-

-

24.07.2012 в 22:31-

-

25.07.2012 в 00:42